「あなたのところでは雪が降りましたか?」

立冬もまだ迎えていないこの時期、全国の多くの地域で強い寒波が到来し、気温が急激に低下しています。これにより、家庭の暖房から都市交通、さらには病院やデータセンターなどの重要インフラまで、電力需要が急増しています。安定した電力供給が再び社会的関心事となっています。

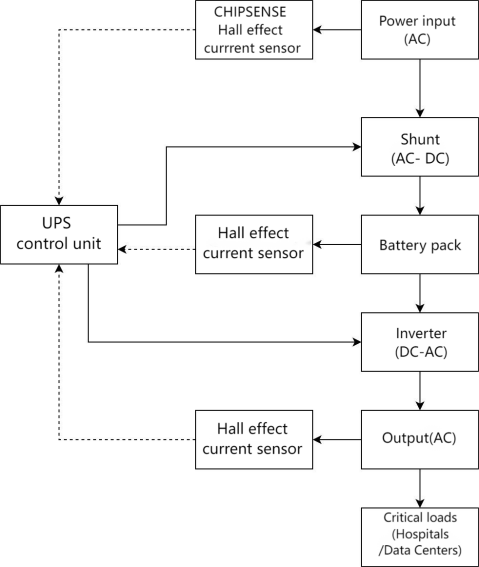

さまざまな非常用電源対策の中で、UPS(無停電電源装置)は目に見えない防波堤のような存在です。商用電源に変動や停電が発生した際、UPSは瞬時にバッテリーへの切り替えを行い、重要な機器への給電を途切れさせません。

しかし、この「無感覚な切り替え」を実現するためには、しばしば見過ごされがちな重要な要素があります——それが電流検出の精度と応答速度です。

UPSシステム内部には、整流回路、インバータ回路、バッテリーの充放電、バイパス切り替えなど、複数の電流経路が存在します。

低温環境や急激な負荷変動の条件下では、これらの電流がミリ秒単位で変化することがあります。

エンジニアが最も懸念するのは、検出の遅れによって制御が誤作動することです。具体的には以下のようなリスクがあります:

従来のシャント抵抗による電流検出方式はシンプルですが、いくつかの古くからの問題を抱えています——

消費電力が大きく、絶縁が困難で、信号ノイズが多いという点です。特に高出力UPSでは、これらの問題が顕著になります。

そのため、近年の新型UPS設計では、電流検出機能の重要性が高まっています。

近年、UPS設計においてホール効果を利用した電流センサが広く採用され始めています。

この方式は回路と直接接触せず、磁場を通じて一次側の電流変化を検出し、絶縁状態での測定を可能にします。その主な利点は以下の通りです:

大規模データセンターや鉄道交通向けUPSシステムでは、すでにこの方式が従来のシャント抵抗を置き換えつつあります。

エンジニアは直流バスラインやインバータ支路にセンサを直接配置し、充放電状態をリアルタイムで監視することで、より滑らかな制御戦略を実現しています。

かつて電流検出は単なる保護機能でしたが、

現在ではUPSシステムのスマート制御における重要な入力情報へと進化しています。

より高精度な電流センシングにより、制御アルゴリズムは以下のような高度な機能を実現できます:

言い換えれば、電流センシングはもはや単なる「測定ツール」ではなく、UPSシステムの「神経末梢」とも言える存在なのです。

未来のエネルギー・レジリエンスは、電源の強さだけでなく、どれだけ正確に感知できるかにかかっているのです。

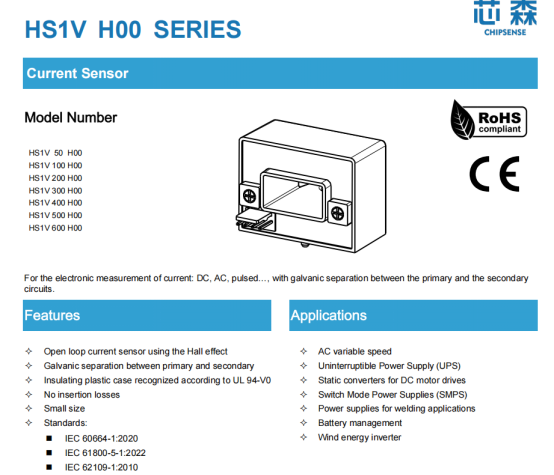

リアルタイム電流監視

UPSの入出力端子にHS1Vセンサを統合し、負荷電流およびバッテリーの充放電状態をリアルタイムで監視。コントローラーにミリ秒単位のフィードバックを提供し、切り替えロジックを最適化。

過負荷保護

高精度な電流測定により、瞬間的な過負荷を迅速に検出し、保護機構を作動させてバッテリーの過放電やインバータの損傷を防止。

バッテリー健康管理

電流データを分析して充放電カーブを把握し、バッテリー寿命を予測。能動的なメンテナンスを実現し、使用サイクルを延長。

システム統合の最適化

HS1Vシリーズは±15V電源に対応し、出力はアナログ電圧信号(定格電流時 ±4V)のため、UPSコントローラーと直接接続可能で設計が簡素化される。

実際の導入事例:

あるデータセンターでは寒波期間中にUPSシステムの電流センサをアップグレードし、電源切り替え時間を10msから5msに短縮。バッテリー寿命は15%延び、年間メンテナンスコストは20%削減されました。

選定時の注意点:

UPSの出力容量に応じて適切なレンジのセンサを選定(例:HS1V 200 H00は200A以下のシステム向け)。また、使用環境に適合した絶縁レベルを確保すること。

設置基準:

センサ設置時にはIEC61010-1規格に準拠し、一次側母線の温度が105°Cを超えないように注意。高温により性能劣化が生じる可能性がある。

定期校正:

オフセット電圧(標準値:±20mV)およびゲイン誤差を定期的にチェックし、長期的な安定性を維持すること。

外気温が急落し、電力網の不安定が頻発する中、システムのレジリエンスは実は内部から試されています。

安定した性能と高速応答を備えた電流センサこそが、UPSがまさにその「肝心な瞬間」に「局面をしっかり制御できる」かどうかを左右する鍵となるのです。

UPS、電源装置、エネルギーストレージプロジェクトに携わるエンジニアの皆様にとって、今一度見直すべき問いがあります:

電流検出の精度、遅延、絶縁方式は、システムのスマート化の歩みに追いついているでしょうか?