“你那里下雪了吗?”,立冬还没到,近期,全国多地迎来强寒潮,气温骤降让用电负荷迅速攀升。从居民取暖到城市交通,再到医院、数据中心等关键设施,稳定供电再次成为社会关注的焦点。

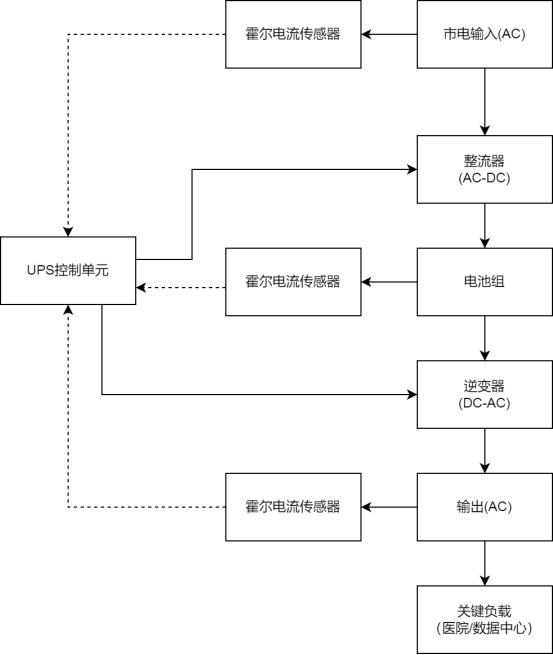

在各种应急供电方案中,UPS(不间断电源系统)是那道隐形的防线——它能在市电波动或中断时,瞬间切换到电池供电,确保核心设备不断电。

但要让UPS系统做到“无感切换”,其中一个关键环节往往被忽略——电流检测的精度与响应速度。

UPS系统内部存在多路电流路径:整流、逆变、电池充放电、旁路切换等。

在低温或大负载突变的场景下,这些电流往往会出现毫秒级变化。

工程师最担心的,就是检测滞后导致的控制失真,比如:

切换延迟引发输出电压闪变;

电池过放或充电过流被误判;

某些模块过热却没有被及时发现。

传统的分流电阻采样方式虽然简单,但存在几个老问题——

功率损耗大、隔离难度高、信号噪声多,在高功率UPS中尤为明显。

这也是为什么很多新型UPS在设计阶段就开始重视电流感知环节。

近年来,UPS设计中越来越多地引入基于霍尔效应的电流检测方案。

这种方案不需要与电路直接接触,而是通过磁场感应原边电流变化,从而实现隔离测量。它的优势在于:

快速响应:毫秒级响应时间(HS1V系列传感器的响应时间低至3μs),能实时捕捉电流突变,帮助UPS系统在5ms内完成供电切换,显著降低断电风险;

低损耗:非接触式测量方式,无需断开主回路,简化系统集成,降低维护成本;

安全隔离:满足高压系统的绝缘要求;

宽量程:可覆盖几安培到上千安培的检测需求。

在大型数据中心和轨道交通UPS系统中,这类方案已逐步替代传统采样电阻。

工程师可以直接在直流母线或逆变支路上布置传感器,实时监控充放电状态,实现更平滑的控制策略。

以往,电流检测只是用于保护。

但现在它正成为UPS系统智能控制的重要输入之一。

通过更精准的电流感知,控制算法可以做到:

在市电波动时提前预测负载趋势;

优化电池放电曲线,延长寿命;

提高系统整体能效,减少无谓损耗。

可以说,电流感知已经不只是测量工具,而是UPS系统的“神经末梢”。

未来的能源韧性,不仅取决于电源有多强,更取决于感知有多准。

1. 实时电流监测 在UPS输入输出端集成HS1V传感器,实时监测负载电流和电池充放电状态,为控制器提供毫秒级反馈数据,优化切换逻辑。

2. 过载保护 通过精确的电流测量,及时识别瞬态过载,触发保护机制,避免电池过放或逆变器损坏。

3. 电池健康管理 结合电流数据分析电池充放电曲线,预测寿命,实现主动维护,延长电池使用周期。

4. 系统集成优化 HS1V系列支持±15V供电,输出模拟电压信号(±4V@额定电流),可直接与UPS控制器对接,简化设计。

实际应用案例: 某数据中心在寒潮期间,通过升级UPS系统中的电流传感器,将供电切换时间从10ms缩短至5ms,电池寿命延长15%,年运维成本降低20%。

风险预警与建议

选型注意事项: 根据UPS功率等级选择合适量程的传感器(如HS1V 200 H00适用于200A以内系统),并确保绝缘等级匹配应用场景。

安装规范: 传感器安装时需遵循IEC61010-1标准,确保原边母排温度不超过105°C,避免性能衰减。

定期校准: 定期检测传感器的电失调电压(典型值±20mV)和增益误差,确保长期稳定性。

当外界温度骤降、电网波动频发时,系统的韧性考验其实从内部开始。

一枚性能稳定、响应迅速的电流传感器,往往决定了UPS能否在关键时刻“稳住局面”。

对于正在做UPS、电源、储能项目的工程师来说,也许值得重新审视:

电流检测的精度、延迟、隔离方式,是否已经跟上系统智能化的步伐?